コラム

コラム:JRの鉄道の「鉄」の字が違います

会社とか人の名前でもそうですが、当て字にしたり旧字体にしたり、はたまた漢字の「へん」などを変えたりと縁起を担ぐようなことが見受けられます。

例えば鉄工所や鉄道の「鉄」の字は、「金」と「失う」をくっ付けた文字ですから見ようによっては『金を失う』ということであまり縁起がいいものではないということで、「鉄」の字を旧字体の「鐵」の文字を用いたり、こんな文字はないんですけど、「金」と「矢」をくっ付けた文字にしていることがあります。

だから、よくみると「鉄」とは違う文字になっていることがあって、その文字をみると縁起を担いでいるんだなって思うことがあります。

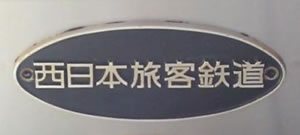

JRグループの社名も実はよく見てみると「鉄」の字が違います。パンフレットや車両のプレートなどを見る機会があればよく見てみるのもいいですね。

コラム:途中下車したほうが安くなるJR運賃の謎

寄り道したほうがオトク!?

普通、電車に乗るときは駅で目的地の駅までの運賃の切符を買いますよね。でも途中の駅で一旦降りてから新たにきっぷを購入した方がトータルの運賃が安くなる場合があります。たとえば筆者の家の最寄り駅はJR阪和線の津久野駅。そして神戸の三ノ宮駅までお出かけするとします。

素直にきっぷを券売機で買うと890円の区間です。

これを大阪駅で一旦下車し、切符を買いなおした場合、津久野~大阪 380円、大阪~三ノ宮 390円で合計770円、片道の差額が120円となり往復では240円も安くなります。

JR電車運賃の運賃体系は幹線・地方交通線・電車特定区間と3種類ある

JRの各路線は幹線と地方交通線の2つに分けられています。運賃は幹線のほうが地方交通線より安く設定されています。幹線の定義はありますが近畿地方の路線はほとんどが幹線です。東京附近や大阪附近の幹線区間の利用者の多い区間については、この区間内を相互発着する(=出発駅と到着駅が幹線区間の利用者の多い区間に含まれている)場合は、幹線よりもより割安な運賃が設定されています。この区間を電車特定区間といいます。さらにこの区間でも利用者が多い山手線区間内や大阪市内などを相互発着する場合は、さらに安い運賃が設定されています。このように区間によって料金体系が異なるため、幹線から(まで)の利用でも特定区間を分割して切符を購入すると1枚で買うよりも逆転して安くなるパターンが存在するのです。